スタジオツアー東京の冒険が後半にさしかかると、目の前に息をのむほど巨大で荘厳な空間が広がります。ツアー後半における最大のハイライト、「魔法省」の中央アトリウムです。

その圧倒的なスケールはもちろん、床のタイル一枚、壁の装飾一つに至るまで、ディテールには映画制作者たちの情熱と驚くべき秘密が隠されています。

この記事では、魔法省セットの見どころから、知れば何倍も見学が楽しくなる制作秘話、そして最高の記念写真を撮るためのコツまで、すべてを網羅した完全ガイドをお届けします。

Contents

【基本情報】イギリス魔法省が見られるのは東京だけ!

世界中でワーナー ブラザース スタジオツアー東京でしか見られないセット。

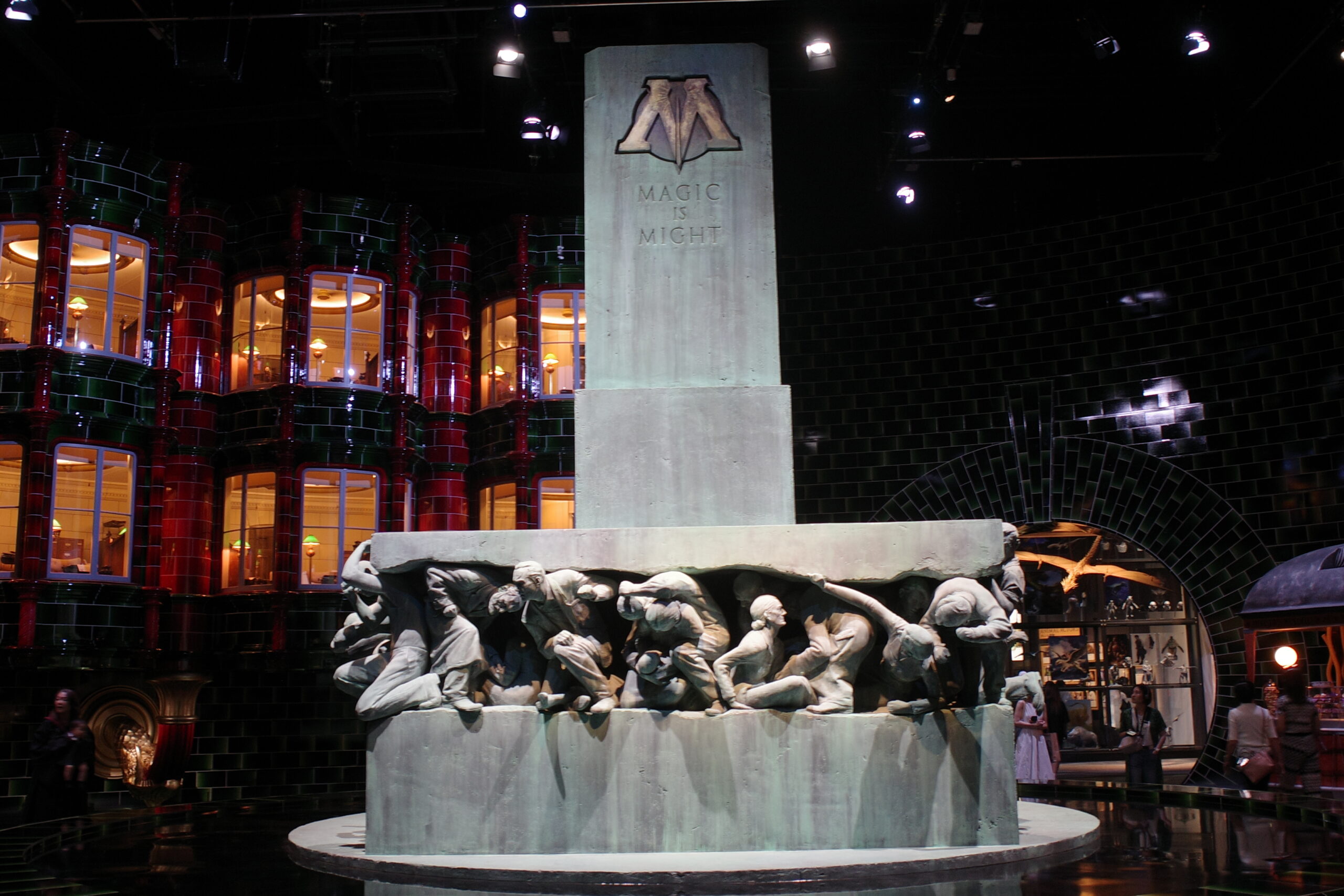

『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1』でハリー、ロン、ハーマイオニーが魔法省の職員に扮して潜入する場面で登場しました。このセットには、大理石の柱の上に乗る魔女と魔法使いの重さに押しつぶされるマグルたちを描いた象徴的な「魔法は力なり(Magic is Might)」の像があります。この像は、死喰い人たちが魔法省を制圧した後に設置されたもので、彼らのマグルに対する見方を表しています。

映画の中では、魔法省の職員たちは通勤するのに、電話ボックスやトイレ、または高さが3メートル近い巨大な暖炉のいずれかからフルーパウダー(煙突飛行粉)を使って移動しました。スタジオツアー東京では、魔法省の職員たちと同じように暖炉に入り、フルーパウダー(煙突飛行粉)で移動したかのような写真を撮影することができます。

忠実再現されたセットや衣装!

見どころ紹介

圧巻のスケール!「魔法省アトリウム」

©︎魔法倶楽部

大広間の2倍の時間をかけた巨大セット

この魔法省のセットは、『不死鳥の騎士団』のために2007年に建設された、シリーズ最大級のセットです。ハリー役のダニエル・ラドクリフのお気に入りのセットだったそう。

その完成には、あの「大広間」の2倍近い時間が費やされました。オフィス棟のデザインはロンドに実在するヴィクトリア朝の建物をモデルにしており、高さ9メートルの物理的なセットにさらにCG効果を加えることで、どこまでも続くかのような吹き抜け空間が生み出されています。

その圧倒的なスケールゆえ、大衆が集まるシーンの撮影には何百人ものエキストラが必要となりましたが、その多くは、急遽スタッフが衣装を着て魔法省職員役を務めたという裏話も残っています。

そこは長い豪華なホールの一番端で、黒っぽい木の床はピカピカに磨き上げられていた。 ピーコックブルーの天井には金色に輝く記号が家散され、その記号が絶え間なく動き変化して、まるで空に掛かった巨大な掲示板のようだった。

ーJ.K.ローリング『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』(松岡佑子訳/静山社)

3万枚のタイルが創る世界観

魔法省の独特な雰囲気を決定づけているのが、壁や柱を覆う美しいタイルです。

美術監督のスチュアート・クレイグは、ロンドンの最も古い地下鉄駅のセラミックタイルから着想を得ました。大道具チームは、このイメージを再現するために3万枚ものタイルを用意。しかし、これは本物の陶器ではなく、実は塗料を重ねてツヤを出した木製のファイバーボードなのです。

磨き上げられた床は靴跡が目立ちやすく、スタッフが撮影の合間に常に床磨きをしていたという苦労話も残っています。

記念碑「魔法は力なり」

@魔法倶楽部

アトリウムの中央にそびえ立つのが、「魔法は力なり」と刻まれた巨大な記念碑です。

これはヴォルデモートが魔法省を掌握した時代を象徴するもので、台座に魔法界の支配に押しつぶされるマグルの姿を彫り込むことで、彼の思想を表現しています。

美術チームのジュリアン・マーレイによってデザインされた、力強くも禍々しい造形美に注目してください。

ポリジュース薬による潜入作戦

@魔法倶楽部

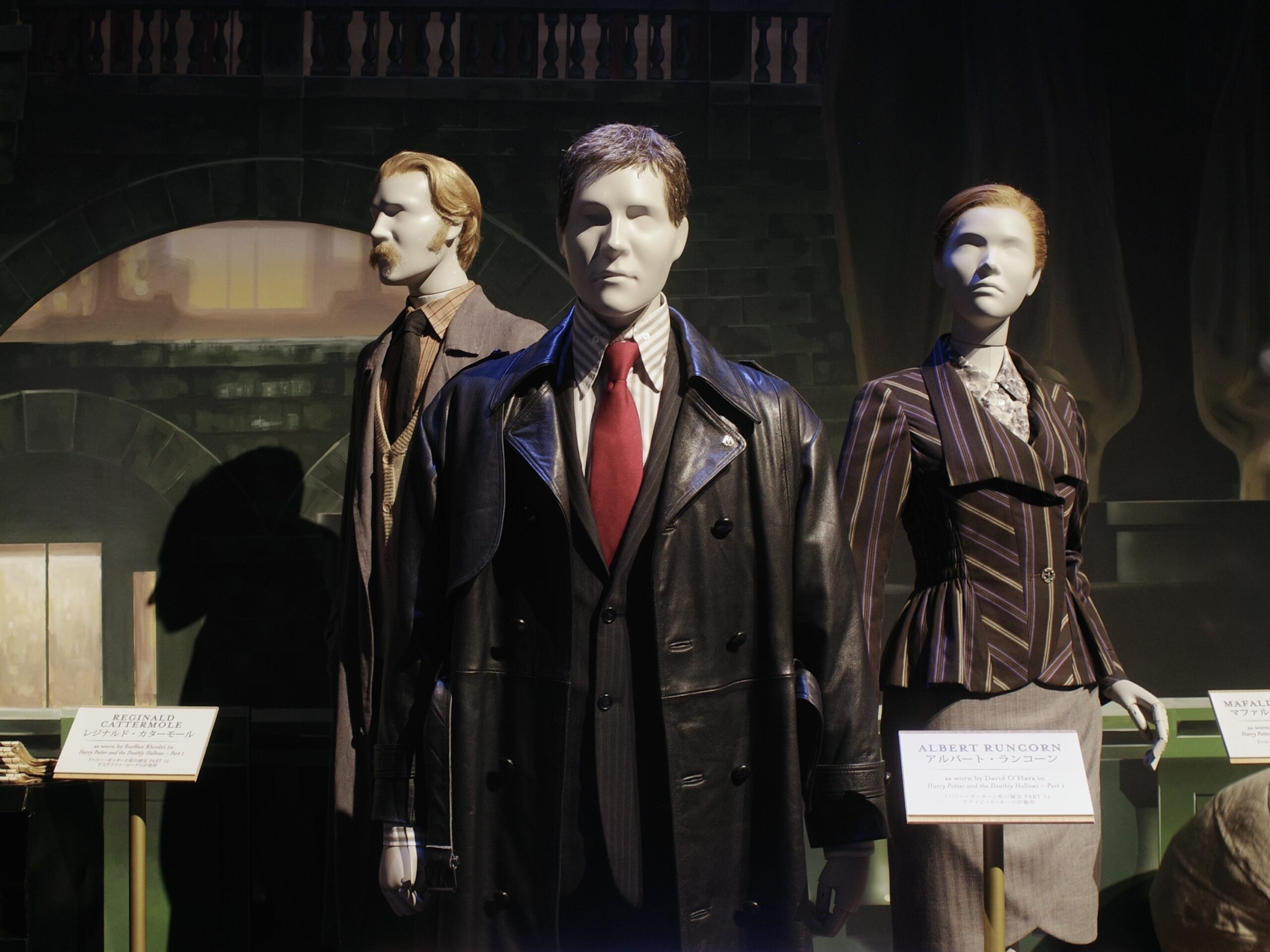

シリーズ第7作『死の秘宝 PART1』でハリー、ロン、ハーマイオニーはポリジュース薬を飲んで変身し、魔法省に潜入します。

ハーマイオニーは魔法不適正使用取締局のマファルダ・ホップカーク局次長に姿を変え、ロンは一般職員のレジナルド・カターモールに変身。ハリーはこわもての役人アルバート・ランコーンになりすまします。

スクリーンに映るのは別の俳優たちですが、その声はダニエル、ルパート、エマの3人本人がアフレコで演じています。

闇落ちした魔法省

@魔法倶楽部

死喰い人に占領された後の魔法省では、登場人物の衣装も禍々しいイメージに一変します。

権力を手にしたアンブリッジの衣装は、よりどぎついピンク色に。ヤックスリーの衣装も、彼の冷酷さを際立たせるデザインになっています。

1927年の魔法省

©︎魔法倶楽部

1920年代の魔法省は、「ハリー・ポッター」シリーズの時よりもさらに壮大で、権威に満ちた空間として描かれています。

この時代の魔法省における最大の違いは、省内の連絡手段です。

ハリーの時代には、紙飛行機のように折られた「省内連絡メモ」が空中を飛び交っていましたが、1927年当時はまだその魔法は存在しませんでした。 その代わりに、視覚効果チームは無数のフクロウをCGで制作。フクロウたちがメモを配達するために広大なアトリウムを飛び交う様子が描かれました。

この「テクノロジー」の違いが、魔法ワールドにも歴史と時代の流れがあることを感じさせてくれる、ファンにはたまらない演出です。

「暖炉ネットワーク」での記念撮影|職員たちの通勤風景を体験

©︎魔法倶楽部

アトリウムの壁には、職員たちが通勤に使う巨大な暖炉がずらりと並びます。

緑色の炎と共に魔法使いたちが現れる、あのシーンを再現できる最高のフォトスポットです。暖炉の中に立ち、あなたも魔法省の一員になったかのような一枚を撮影しましょう。

細部に宿る魔法「アトリウムの小道具たち」

スタッフも楽しみにした「日刊預言者新聞」

©︎魔法倶楽部

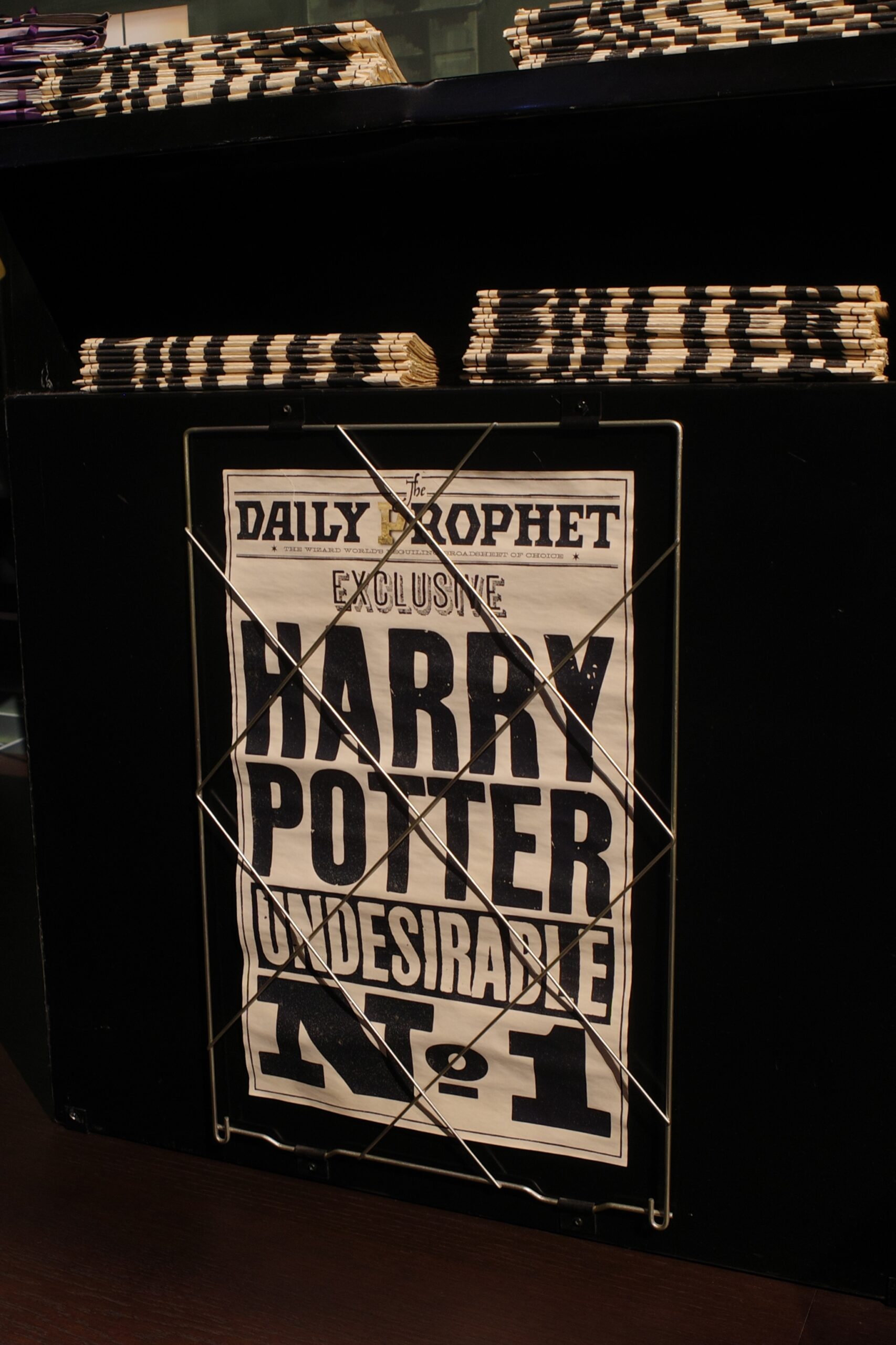

魔法界の新聞「日刊預言者新聞」は、シリーズを通して40号以上発行されました。

紙面には本物の新聞のように広告やパズルも掲載され、記事の元ネタは出演者やスタッフのプライベートな話題だったとか。スタッフは自分のことが記事になるのを楽しみにしていたそうです。

ダニエルもつまみ食い?「Ministry Munchies」売店

©︎魔法倶楽部

アトリウムの片隅にある売店「Ministry Munchies」には、撮影時、本物のお菓子が並べられていました。

ハリー役のダニエル・ラドクリフがつまみ食いをしてしまうため、頻繁に補充が必要だったという微笑ましいエピソードがあります。また、カウンターの球形ドリンクサーバーは、元々「予言の間」で使われる予定だった小道具を転用したものです。

豆知識

魔法省へのユニークなアクセス方法

魔法省へのアクセス方法は、暖炉だけではありません。

来訪者用にはロンドンの街角にあるごく普通の「赤い電話ボックス」が出入口として使われました。さらに、死喰い人に占拠された時代には、職員はなんと公衆トイレから水と一緒に流されて出入りするという、驚きの方法が描かれました。

まとめ

魔法省エリアは、ただ巨大なセットというだけではありません。

その柱一本、タイル一枚、小道具の一つ一つに、物語の深みと制作者たちの遊び心が詰まっています。この記事でご紹介した数々の制作秘話を知ることで、あなたの魔法省見学が、単なるセット見学から、映画制作の魔法そのものを体験する、忘れられない時間になることを願っています。

| スタジオツアー東京トップ | テーマパークトップ |

‘Wizarding World’ and all related names, characters and indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. - Wizarding World publishing rights © J.K. Rowling.